이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

투데이김해

2025년 12월 14일(일) 오전 01시 46분

날씨

- 온도 11℃

- 습도 :0%

- 강수확률 60%

- 좋음미세먼지 12 ㎍/㎥

- 좋음초미세먼지 6 ㎍/㎥

- 보통오존농도 0.035 ppm

- 김해시 인구 (2025년 11월말 기준)

- 565,226명

오늘의 소식

- 오늘의 소식이 없습니다.

개요

장유는 오랜 역사의 향기가 깃들어 있는 고장이다.

오래전 가락국 시조인 수로왕(首露王)의 처남 허보욱이 허황후를 따라 이 나라에 와서 이곳 장유에 절을 세우고 오랫동안 머물러 돌아가지 않다가 입적(장유불반 : 長遊不返)하여 후세에 장유화상(長遊和尙)이라고 부르게 되었다.

장유산(지금의 태정산) 부근에 마을이 형성되자 ‘장유촌(長遊村)‘이라는 지명이 생겼고 이곳에 절을 세우고 절 이름을 ’장유사(長遊寺)‘라 하였다. ’유하촌(柳下村)‘은 풍수지리설에 따르면 유지앵소(柳技鶯巢 : 버드나무 가지에 있는 꾀꼬리 집)의 명당자리가 있다하여 불렀다고 전하는 반면에, 지명을 연구하는 학자는 김해부의 서쪽에 있는 들 부근에 형성된 마을에서 ’유등야(柳等也)‘라는 지명이 생겼다고 주장한다. 지금의 삼문리 능동 마을은 가락국시대 임금의 능(陵)이 있었다고 전해지는 곳이며 젤미마을 아파트 지역 일부는 신라말기부터 향, 소, 부곡이라는 특수 부락의 하나인 ’제을미(齊乙彌, 젤미) 鄕‘이라고 불렀던 곳이다.

고려시대에는 ‘제을미향’, ‘장유촌’, ‘유하촌’의 세 마을로 형성되었고, 조선시대 광해군 8년부터 효종 7년까지 41년 동안(1616~1656)에는 지금의 신문리 용산(옛날 이름은 진골 : 鎭谷) 마을에 ‘신문진(新門鎭)’이 설치되어 경상도의 국방요지가 되었다. 조선중기 여지도서(與地圖書 : 1757~1765)의 김해진김해도호부(金海鎭金海都護府)에서는 ‘유등야면(柳等也面)’이, 호구총수(戶口總數 : 1789)에서는 유등야면에 말단 행정구역으로 18개 리(里)가 속한다고 처음으로 기록에 등장한다.

그 후 1810년(순조 10년)에 ‘유하면(柳下面)’으로 고쳤다가 1879년(고종 16년)에 다시 ‘유등야면(柳等也面)’으로 고치고 1885년(고종 22년)에 ‘장유면(長有面)’으로 명칭이 바뀌었다.

1888년(고종 25년)에는 장유면(長有面) 8개 리(부곡, 유하, 내덕, 무계, 대청, 삼문, 신문, 관동)와 수남면(水南面) 4개 리(율하, 장유, 응달, 수가)로 분리되었다가 다시 1914년에 수남면이 장유면에 합병되었다. 그 후에 부산경남공동경마장을 조성하면서 2000년 1월 12일 수가리 ‘가동’ 마을이 부산시 강서구 범방동에 편입되고, 부산시 강서구 범방동 ‘장전’ 마을은 장유면에 편입되었다.

연혁

- 고려시대 : 장유촌(長遊村)+ 유하촌(柳下村)+ 제을미향(齊乙彌鄕)

- 조선중기 : 유등야면(柳等也面)

- 정조 13년(1789년) : 18개리 설치[북포(北浦),하손(下孫), 부곡(釜谷), 유등야(柳等也), 내덕(內德), 외덕(外德),거물소(巨勿所), 신문(新門), 건림(件林), 대청(大淸), 제며(濟旀), 상점(上店),사기점(沙器店), 덕정(德亭),적항(赤項), 관동(寬洞), 장유(長遊), 태장(台長)]

- 순조 10년(1810년) : 유하면(柳下面)

- 고종 16년(1879년) : 유등야면(柳等也面)

- 고종 22년(1885년) : 장유면(長有面)

- 고종 25년(1888년) : 장유면(長有面) 8개리, 수남면(水南面) 4개리로 분리

- 1914년 : 장유면(長有面) 12개리 통합[수남면(水南面) 흡수]

- 2000. 1. 12 : 부산시 강서구 범방동 장전(長田)마을이 김해시 편입, 수가리 가동마을 부산시 강서구 편입

- 2013. 7. 1. : 장유면 3개동으로 분동

- 1동 (유하동, 내덕동, 부곡동, 무계동, 신문동)

- 2동 (삼문동, 대청동)

- 3동 (장유동, 관동동, 율하동, 응달동, 수가동)

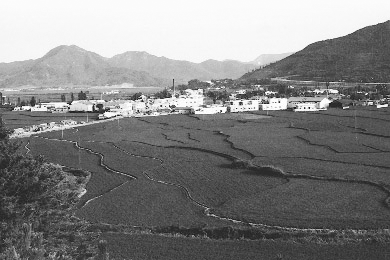

옛 시가지 사진 - 장유

옛 시가지 사진 - 장유

1990년 용지봉에서 바라본 장유면 전경

1990년 용지봉에서 바라본 장유면 전경

2002년 장유시가지 전경

2002년 장유시가지 전경

우리마을의 특징

- 8개의 초·중·고등학교가 있고, 20여개의 아파트 단지, 대규모 상가시설이 밀집되어 있다.

- 김해서부경찰서, 김해서부소방서, 김해서부장애인복지관 등 주요기관과 장유스포츠센터, 장유도서관, 장유문화센터 등 문화시설이 갖춰져 있다.

- 불모산(801m), 반룡산(238m), 화산(799m) 산자락이 이어져 있고, 불모산 봉우리와 대청동에 걸쳐 있는 산 용지봉 산자락에는 국립용지봉자연휴양림이 조성되어 있고, 경치가 수려한 장유대청계곡이 있어 여름철 행락객의 발길이 끊이지 않는다.

지명유래

삼문리(三文里) → 삼문동(三文洞)

중봉사(中峰寺)의 산문(山門)이 있었다 하여 ‘사문리(沙文里)’라 불렀고, 또 ‘삼은(三隱, 三恩)리’, ‘사문(斯文)리’의 다른 지명도 있었다. 1914년 능동과 월산동을 병합(倂合) 하였다. 2000년 택지개발로 대부분이 신도시 지역으로 편입되어 지금은 월산 마을의 옛 모습을 찾아볼 수 없고 능동과 삼문 마을 일부가 남아 있다.

- 삼문(三文)

- 월산동(月山洞)

- 능동(陵洞)

- 제을미향(齊乙彌鄕)

- 비장곡(碑葬谷)

- 내원골(內院谷)

- 제미지(濟彌池)

- 중봉사터(中峰寺터)

[유적지, 기념물] 陵洞古墳群, 陵洞石人 床石, 陵洞山城, 中峰寺터

※ 참고자료 : 증보 김해지리지(이병태 저. 1996년 김해문화원 발행), 김해의 지명(민긍기 저. 2005년 김해문화원 발행), 김해의 지명전설(이홍숙 저. 2008년 김해문화원 발행)

대청리(大淸里) → 대청동(大淸洞)

불모산(佛母山), 용지봉(龍池峯)과 추월산(秋月山) 아래에 있고 여기에서 흘러내리는 물이 맑기 때문에 대청리, 대청천이라고 한다. 1914년 계동과 상점을 병합 하였다. 장유사로 올라가는 계곡과 장유폭포가 유명하다. 지명을 연구하는 학자 민긍기는 ‘김해의 지명’에서 ‘주위의 중심이 되는 큰 마을’, 이홍숙은 ‘김해의 지명전설’에서 ‘중심산 자락에 위치한 마을’이라는 우리말 뜻에서 지명이 생겼다고 한다.

- 대청(大淸)

- 계동(桂洞)

- 가오야들

- 상점(上店)

- 장유사(長遊寺)

- 용지봉(龍池峰)

- 불모산(佛母山)

- 장유폭포(長遊瀑布)

- 상점령(上店嶺)

[유적지, 기념물] 장유화상 사리탑(지방문화유산자료 제31호)

※ 참고자료 : 증보 김해지리지(이병태 저. 1996년 김해문화원 발행), 김해의 지명(민긍기 저. 2005년 김해문화원 발행), 김해의 지명전설(이홍숙 저. 2008년 김해문화원 발행)

- 페이지담당 :

- 장유2동 총무팀

- 전화번호 :

- 055-359-7861

하단 정보

- 1 평생학습관

- 2 공공예약포털

- 3 국립김해박물관

- 4 김해탄소중립체험관

- 5 김해목재문화박물관

- 6 김해문화관광재단

- 7 김해문화관광재단 김해가야테마파크

- 8 김해문화관광재단 김해낙동강레일파크

- 9 김해문화관광재단 김해문화의전당

- 10 김해문화관광재단 클레이아크김해미술관

- 11 김해문화관광재단 김해서부문화센터

- 12 김해문화관광재단 김해천문대

- 13 김해문화관광재단 김해한옥체험관

- 14 김해분청도자박물관

- 15 김해시 인터넷 자동차공매

- 16 김해시 중소기업육성자금

- 17 김해시교통정보

- 18 김해시도시개발공사

- 19 김해시복지재단

- 20 김해시복지재단 구산사회복지관

- 21 김해시복지재단 김해시노인종합복지관

- 22 김해시복지재단 김해시여성센터

- 23 김해시 일자리지원센터

- 24 김해의생명산업진흥원

- 25 김해통합도서관

- 26 대성동고분박물관

- 27 수도박물관

- 28 도시재생지원센터

- 29 분성산 생태숲

- 30 사회적경제지원센터

- 31 생림오토캠핑장

- 32 어린이교통공원

- 33 전국공무원노조 김해시지부

- 34 주정차 단속알림 서비스

- 35 진영단감축제

- 36 치매안심센터

- 37 화포천습지 생태공원

- 38 회현지기

- 39 수도요금조회납부

- 40 도로점용굴착 인허가

- 41 지속가능발전협의회

- 42 고고가야스마트관광

- 43 김해시어린이급식지원센터

- 44 김해청년센터(김해청년다옴)

- 45 종량제봉투신청

- 46 강소특구사업단

- 47 메타버스 김해

- 48 재단법인 김해연구원

- 49 김해시농촌활성화지원센터

국가상징

국가상징